l'essentiel du cours

Rappel

Travail 1

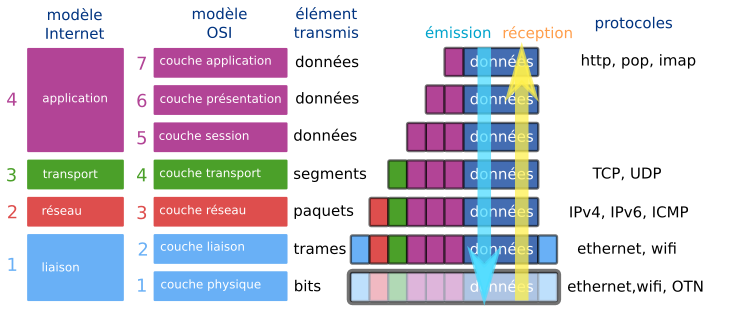

1. Modèle OSI, modèle Internet

Les bits transmis d’un ordinateur à un autre contiennent, en plus des données utiles (le mot «bonjour» dans un email), une multitude de données (tout aussi utiles) qui vont aider à l’acheminement de ces bits au bon endroit, puis au bon ordinateur, puis au bon logiciel. Les différents protocoles qui régissent cette transmission sont regroupés dans ce qui est appelé un modèle. Deux modèles synthétisent ces protocoles :

- le modèle Internet (ou modèle TCP/IP, 1974), organisé en 4 couches : liaison, réseau, transport, application.

- le modèle OSI (Open Systems Interconnection, 1984), organisé en 7 couches : physique, liaison, réseau, transport, session, présentation,application.

Ces deux modèles coïncident suivant le schéma ci-dessus. Ce sont des modèles théoriques et d’une certaine rigidité. Leur utilisation dans la pratique est parfois plus floue, avec des protocoles à cheval sur plusieurs couches.

Dans la suite de ce cours, nous évoquerons les couches par leur numéro dans le modèle OSI.

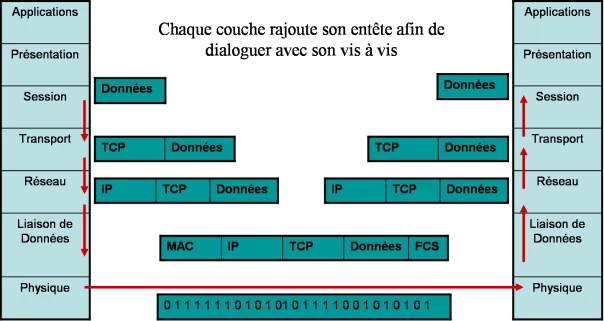

Lors de son émission, un message va subir successivement toutes les transformations effectuées par chaque couche, depuis sa création (couche 7) jusqu’à sa transmission physique (couche 1).

Lorsque ce même message sera réceptionné, les transformations seront effectuées dans l’ordre inverse, jusqu’à la présentation du message au destinataire.

Détail des couches

- couches 7-6-5 — couches application-présentation-session : Ces couches (réunies dans le modèle Internet en une couche unique «application» ) regroupent les protocoles nécessaires à la bonne mise en forme d’un message (au sens large) avant sa transmission. Ces protocoles peuvent être de nature très différente : protocole HTTP pour la transmisson de pages web, protocole FTP pour le transfert de fichiers, protocoles POP ou IMAP pour le courrier électronique…

- couche 4 — couche transport :Le protocole majeur de cette couche est le protocole TCP :

- il s’assure par SYN-ACK que l’émetteur et le récepteur sont prêts à échanger des messages.

- il découpe en segments numérotés le message à transmettre (côté émetteur) ou bien recompose le message total en remettant les segments dans l’ordre (côté récepteur).

Les éléments échangés avec la couche inférieure sont des segments.

- couche 3 — couche réseau :

- couche 2 — couche liaison :C’est l’encapsulation finale du message. Suivant le protocole Ethernet, les informations sont transmises d’une carte réseau à une autre, grâce à leur adresse MAC (Media Access Controler).Les éléments échangés avec la couche inférieure sont des trames.

- couche 1 — couche physique :C’est la couche où le message est transmis physiquement d’un point à un autre. Par signal lumineux (fibre optique), par ondes (wifi), par courant électrique (Ethernet)… Les éléments transmis sont les bits.

Protocoles du modèle O.S.I & TCP/IP

Notion de trame Ethernet

La trame Ethernet

Codé sur 8 octets, c’est une suite de 0 et de 1 alternés.

Permet à l’horloge du récepteur de se synchroniser sur celle de l’émetteur. Comme la transmission est asynchrone, il est possible qu’une partie du préambule soit perdue.

Champ SFD : fin du préambule sur 6 bits et 2 derniers bits à 1.

Les adresses MAC :

Codées chacune sur 6 octets

Les adresses MAC identifient le ou les destinataire(s) de la trame puis l’émetteur.

L’adresse source est toujours celle d’une interface unique (unicast).

La destination peut être une adresse unique, de groupe

(multicast) ou de diffusion générale (broadcast = FF-FF-FF-FF-FF-FF).

Le champ longueur/type :

Avec la normalisation originale IEEE 802.3 ce champ a été

redéfini pour contenir la longueur en octets du champ des données.

Le champ de contrôle FSC

Codé sur 4 octets.

Le FCS détecte de possible erreurs lors de la transmission de trames, cependant ce n’est pas un code correcteur.